A Lire !

Suivez nous

Conférence Climax 2017 : Steak assez ?

Samedi 9 septembre, 10h30, Halle Basse de Darwin. Nous nous retrouvons aussi nombreux que la veille pour cette troisième conférence organisée par le Climax, autour du même thème général, l'alimentation, abordé cette fois sous une perspective plus que sensible qui ne manque pas de susciter des débats enflammés: la condition animale.

J’avais particulièrement hâte d’assister à cette conférence, surtout lorsque j’ai découvert la liste des intervenants : Corine Pelluchon, philosophe spécialisée en éthique, notamment en éthique animale, et auteur du Manifeste animaliste sorti cette année ; Lamya Essemlali, directrice des opérations Sea Sheperd ; Laure Ducos, chargée de campagne Agriculture pour Greenpeace France ; Brigitte Gothière, co-fondatrice (avec Sébastien Arsac, mentionné dans l’article précédent !) et porte-parole de L214 ; un éleveur de la région dont le nom ne figure pas dans la programmation ; et Audrey Pulvar, journaliste et présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme, qu’on a eu le plaisir d’entendre clôturer l’échange. Retour sur ces deux heures riches intenses, en informations, en débats et en émotions.

« LE FOND DE L’AIR EST ROUGE »

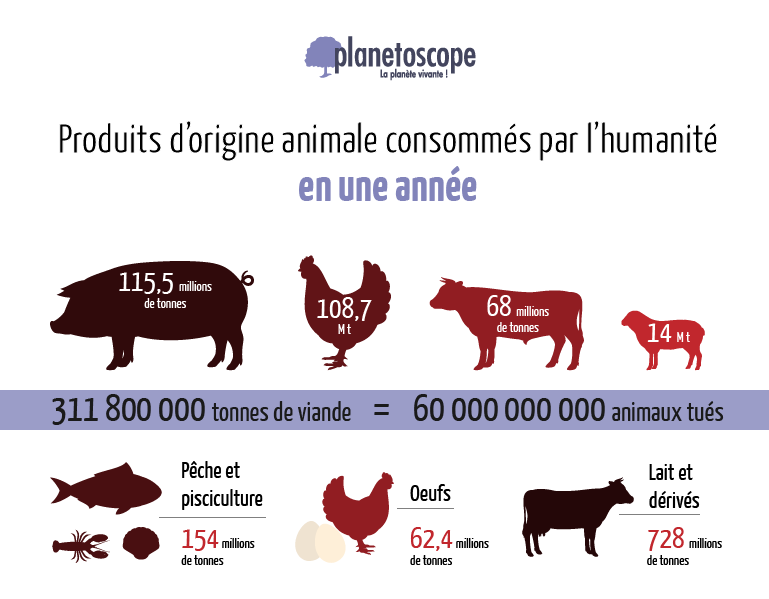

Comme la veille, c’est par une série de constats chiffrés tout aussi inquiétants les uns que les autres, donnés par les porte-parole des associations, que la discussion commence. Impossible de parler de protection animale et d’éthique sans rappeler ce que consommer des produits d’origine animale signifie, car, comme l’a bien souligné Brigitte Gothière : « On sait qu’il faut tuer des animaux pour les manger, mais on ne sait pas ce que cela veut dire. »

La France est le pays qui consomme le plus de produits d’origine animale. 3 millions d’animaux terrestres et environ 10 millions d’animaux aquatiques sont tués par jour. Par jour. Chaque année, on estime ce chiffre à 1,1 milliard d’animaux terrestres, pour 10 milliards de tonnes de poissons. 100 millions de requins sont tués par ans dans le monde. 3500 dauphins sont tués lors de pêcheries de bar. Plus de 40% des poissons pêchés servent à nourrir les animaux d’élevage. Concernant les vaches industrielles, 1% des fermes en France produisent la moitié des bêtes.

En cherchant un peu, j’ai trouvé d’autres chiffres donnés par la FAO. En 2015, la FAO estimait à 85 milliards le nombre d’animaux terrestres abattus pour la consommation humaine. Pour la France, on en était à 1,5 milliards. Pas de pitié pour les poissons et autres animaux aquatiques : en 2012, 91,6 millions de tonnes d’animaux marins auraient été tués. En 2014, selon une étude datant de 2016, ce chiffre s’élevait à 93,4 millions de tonnes. Suite à une étude approfondie des études de la FAO sur ces animaux, un rapport publié sur Fishcount.org intitulé « Worse things happen at sea : welfare of wild caught fish » estimait à 1000 milliards de poissons pêchés par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on ne parle pas seulement d’animaux, mais de milliards d'animaux. De milliards. 1000 milliards. Un chiffre, tout comme les autres, tout simplement ahurissant, au point de donner le vertige : si ces chiffres représentaient des vies humaines et non des vies animales, on aurait appelé ce massacre globalisé un génocide.

Vous aurez noté que les poissons sont comptés en tonnes, et non par individus, ce qui témoigne du manque de considération incroyable à leur égard, comme s’ils n’étaient, encore plus que les autres espèces, que des marchandises : je vous laisse calculer combien de milliards d’êtres vivants cela représente. Pourtant, comme l’a rappelé Lamya Essemlali, les poissons sont des éléments fondateurs dans le maintien du climat. Concrètement, si on continue dans la voie tortueuse que l’on a prise depuis les années 2000, autant d’espèces seront détruites qu’en 60 millions d’années, que ces espèces soient terrestres ou marines. Or, si l’écosystème marin est déréglé voire détruit, c’est l’ensemble de la planète qui en fera les frais, êtres humains compris. En gros, si l’océan meure, nous mourrons avec lui. Et tout le monde s’en fout.

QUAND « NOTRE COMPASSION S’ARRETE AU BORD DE NOTRE ASSIETTE »

Il ne viendrait pourtant à l’idée de personne de faire du mal à un animal volontairement, à moins de n’avoir aucune empathie, ce qui serait assez inquiétant. L’homme n’est naturellement pas un chasseur : un enfant, en voyant un chat ou un lapin, aura plus envie de jouer avec que de lui sauter dessus pour le dévorer. Les enfants ont cette aptitude qu’on appelle la biophilie, qui est un lien émotionnel inné envers d’autres êtres vivants. Ce lien s’est petit à petit perdu. Pourquoi ? Par conditionnement social : consommer de la viande et des produits d’origine animale est dans la norme. Pourtant, comme l’analyse Corine Pelluchon, notre humanisation passe dans notre rapport aux animaux, qui est de l’ordre du pathos, du sentir. Par ce conditionnement, notre raison et nos émotions sont dissociées, ce qui fait que nous ne nous rendons même plus compte du lien entre l’animal et ce qu’il en reste dans notre assiette, et qu’il est difficile de nous remettre en question. Ou, si nous nous en rendons compte, ce savoir n’est pas suffisamment fort pour changer d’habitude : c’est de la dissonance cognitive. Peter Singer l’expliquait ainsi "Quand les gens commencent à penser aux animaux de ferme, ils se trouvent dans un état que les psychologues appellent « dissonance cognitive ». Cela veut dire que d’une certaine manière ils peuvent voir que c’est une erreur de les traiter ainsi, mais ils sont tout de même habitués à manger des animaux et ils ne veulent pas changer cette habitude. Alors ils continuent de le faire."

Réfléchissons deux secondes. Pourquoi en savons-nous si peu sur les méthodes de production ? Pourquoi aucune image des abattoirs et élevages n’est montrée dans les médias conventionnels ? Pourquoi les abattoirs sont situés loin des villes, hors de notre vue ? Pourquoi reléguons-nous l’abattage des bêtes à d’autres, au lieu de le faire nous-même ? Pourquoi ne nous montre-t-on que des images d’animaux dans les prairies, heureux de nous donner leur corps et leur vie ? Peut-être parce que nous ne supporterions pas de vivre si près de la souffrance et de la mort, et que nous ne serions même pas capable de tuer. Peut-être parce que cela nous donnerait un choix peu profitable pour les industries agro-alimentaire que l’on dissimule en occultant les faits. « Si les gens savaient comment la nourriture est produite, ils seraient effrayés » dixit le Dr Bernard-Pellet (dont je recommande vivement de voir les conférences !) Cela me fait penser aux mots très justes de Martin Page au début de l’introduction de son ouvrage Les animaux ne sont pas comestibles : « Le public s’indigne quand il découvre le traitement infligé aux animaux dans les abattoirs (il y a une sympathie universelle envers les animaux), pourtant il passe vite à autre chose. Nous sommes conscients à leur sort, mais nous sommes éduqués à oublier. » Or, selon la psychologue Marivi Vaguer, « si nous avons évolués en tant qu’espèce, c’est grâce à l’éducation. L’éducation est le moteur qui nous rend meilleur. C’est le moteur qui nous permet d’évoluer d’un point de vue moral et éthique ». C’est justement l’éducation qui permet de passer au-dessus des traditions, qui sont définies par l’éthologue Santi Vidal comme « ce que nous avons hérité, que ce soit bien ou mal. » A nous de repenser l’éducation que nous avons eue et que nous donnons, car rien ne changera si personne ne remet en question quoi que ce soit.

DE LA SERVITUDE INVOLONTAIRE DES ANIMAUX.

On pourra m’objecter que la consommation d’animaux est nécessaire à la santé de l’homme, et qu’il est de toute façon naturel d’élever et d’abattre des animaux pour les manger : c’est ce qui se fait depuis des siècles, après tout ! Comme s’il y avait une sorte de contrat tacite entre l’homme et l’animal : après tout, l’animal est inférieur à l’homme et, puisqu’il est nourri/logé/blanchi par ce dernier, il peut très bien nous rendre service en retour en nous donnant son corps et sa vie : c’est un contrat social en fin de compte (argument d’une éleveuse entendu la veille) ! Encore heureux que ce sort ne soit pas réservé à nos animaux de compagnie, à nos enfants, aux personnes à mobilité réduite, ou aux personnes âgées.

Mais revenons à l’argument principal, avant de le discuter. L’éleveur présent à la table ronde a alors pris la parole, pour expliquer que son métier était la continuité de la domestication qui a eu lieu au Néolithique et du contrat passé avec les animaux ; selon lui, il est tout à fait possible d’élever des animaux avec respect. Sauf que dans ce « contrat de travail », relève la porte-parole de L214, un côté du contrat est totalement aveugle, et que les animaux ne sont pas de vulgaires ressources. Ouvrons un dictionnaire pour vérifier: un contrat est « [une] convention, [un] accord de volontés ayant pour but d'engendrer une obligation d'une ou de plusieurs personnes envers une ou plusieurs autres. » De plus, analyse Corine Pelluchon, il y a une nette asymétrie entre les parties constituant ce « contrat domestique/naturel ». Le soucis, poursuit-elle, c’est que dans ce raisonnement on calque une catégorie proprement humaine, à savoir le travail, à des animaux, ces êtres vivants non-humain, ce qui brouille les pistes ; or on peut « utiliser » les animaux sans pour autant les exploiter, même s’il ne faut pas oublier, comme il a été rappelé à la fin de la conférence, que l’utilisation animaux n’a jamais aucun effet sur eux : par exemple, dans le cas des chiens d’aveugle, on impose tout de même à un chien une tâche lourde à effectuer toute sa vie, un véritable travail en somme, qui peut le rendre malheureux.

Parce qu’il s’est dit supérieur aux autres espèces animales, l’homme s’est octroyé le droit de dominer l’ensemble du vivant, non pas par nécessité absolue de survie, mais par habitude et par plaisir. Il suffit de regarder un tant soit peu autour de soi pour se rendre compte à quel point l’exploitation des animaux est banalisée, que ce soit dans l’alimentation, que dans les loisirs, en passant par les cosmétiques, les produits de beauté, la mode, ou encore la recherche scientifique ; et à quel point on baigne dans une société spéciste : à savoir que le spécisme est, selon David Olivier dans son article Qu’est-ce que le spécisme ? « à l'espèce ce que le racisme est à la race, et ce que le sexisme est au sexe : une discrimination basée sur l'espèce, presque toujours en faveur des membres de l'espèce humaine. »

Quels êtres paradoxaux nous sommes. Il nous semble normal que chaque année des milliards d’animaux soient exploités et massacrés au nom de nos intérêts et qu’ils subissent des traitements qui sont interdits sur les êtres humains et que nous n’oserions appliquer à qui que ce soit. Nous nous offusquons à propos des massacres de tigres, de loups ou d’éléphants, tout en mangeant sans remord un kfc avec nos amis, nos sardines en boite pendant un dîner ou notre foie gras au moment des fêtes. Nous aimons nos animaux de compagnie tout en appréciant aller au zoo, au cirque, ou dans des parcs aquatiques pour admirer des animaux arrachés de leur habitat naturel pour satisfaire notre curiosité. Nous nous indignons des extinctions d’espèces tout en encourageant un système qui y contribue tout en fermant les yeux sur la souffrance invisible de milliards d’êtres qui ne font que nous servir. Breaking news : les animaux sont des êtres vivants qui ont tout autant d’intérêts à vivre que nous, et cherchent à fuir avec la même ardeur que la nôtre la souffrance et la mort, et ce quelques soit leur espèce. Un cochon, une vache, un canard, un poisson ou un sanglier ont tout autant le droit de vivre qu’un chien, un chat, un cochon d’Inde ou un canari et rien ne justifie qu’ils se retrouvent découpés dans nos assiettes sous forme de steack, de saucisses ou de terrines.

Les propos de l’auteure tenus dans son Manifeste animaliste sont à ce sujet absolument saisissants : « En faisant peu de cas des animaux, en les traitant comme des objets et en acceptant avec indifférence que leur vie soit une vie de souffrance, nous ne nous comportons pas seulement avec un despotisme qu’aucune religion ne saurait justifier, sinon au prix de contresens confondant l’intendance des êtres humains sur la création avec le droit de la dominer sans rendre de comptes. Nous nous amputons aussi d’une part de nous-mêmes en étouffant la voix de la pitié. Celle-ci désigne la répugnance innée que l’on éprouve devant tout être sensible en proie à la souffrance. (…) Jeter un voile pudique sur la souffrance animale, que tout conduit à rendre invisible, y penser de temps en temps, parce qu’une vidéo révèle ce qui se passe dans les bâtiments d’ordinaire fermés au public, puis continuer, dès le lendemain, à vivre comme si de rien d’effroyable n’arrivait ou comme s’il était impossible de mettre fin à ce massacre quotidien, c’est accepter d’être contaminés par le mal. Pour être perpétué, il a besoin de complices qui participent, directement ou indirectement, comme acteurs économiques ou consommateurs, à un système caractérisé par l’exploitation sans limites des animaux. Car la plupart des citoyens ne sont pas des ennemis des animaux, mais des individus capables de cloisonner leur vie morale et psychique. » (p11.12)

LA PART DU COLIBRI

Savoir ce qu’il se passe autour de nous, quelles sont les conséquences de nos actions et de notre mentalité sur le monde, ne veut pas dire pour autant que la situation actuelle est condamnée, sous le joug d’une fatalité, à se perpétuer. Certes, difficile de voir le monde en rose après s’être rendu compte de la bêtise et de la cruauté humaine, mais, comme on dit, sans pluie, il n’y aurait pas d’arc-en-ciel !

Plusieurs solutions sont proposées par Laure Ducos : une pétition pour la réduction des protéines animales ; l’organisation d’actions sur le gaspillage alimentaire d’un point de vue local ; et informer davantage les citoyens sur la provenance des produits, afin de savoir si l’animal a été élevé dans des conditions décentes, en imposant un étiquetage semblable à l’étiquetage des œufs sur les produits comme le thon en boite. Seulement, cette dernière proposition est selon Lamya Essemlali de Sea Sheperd une « fausse bonne solution », car « cela ne garantit rien », d’où la méfiance à avoir envers les labels en général, car cela peut être bien souvent du marketing.

La solution donnée à la fin de la discussion était unanime, ou presque, et se résumait en deux mots : devenir vegan. Alors là, je vous vois monter sur vos grands sabots, et sens une marée d’arguments m’assaillir. Vous pourrez me dire que vous êtes libres de faire ce que vous voulez ; mais si vous me dîtes cela, c’est que vous n’avez absolument rien compris à mon propos : car notre liberté s’arrête là où celle des autres commence. Vous n’avez pas le droit de faire ce que vous voulez dans la mesure où votre action met la sécurité et la vie d’autrui en danger : vous n’avez pas le droit d’agresser ni de tuer quelqu’un parce que vous en avez envie, ni même de le séquestrer ou l’assujettir à bon vouloir; de même, personne n’a le droit de maltraiter, d’exploiter, d’abattre des animaux juste parce qu’il en a envie, et ce qu’ils soient quelques-uns ou des milliers.

Radical, le veganisme ? Alors certes, dans la mesure où c’est un choix qui s’oppose aux valeurs et idéologies de la société dans laquelle on a grandi. Mais précise Brigitte Gothière, « ce n’est pas radical, c’est logique » : pour arrêter de perpétuer la violence, il suffit d’arrêter d’y participer. Il faut bien se rendre compte que le vocabulaire est complètement « dévoyé ». On parle de « bien-être dans les abattoirs », ou de « soins aux porcelets » : quelle ironie lorsque l’on sait que les abattoirs sont des lieux respirant la mort, la souffrance et l’effroi, et que ces « soins aux porcelets » comprennent entre autres l’opération consistant à couper la queue des cochons pour qu’ils ne se la mangent pas entre eux. Ce sont contre ces cruautés et notre vision anthropomorphique qu’il faut lutter : d’autant n’est pas seulement le plus grand prédateur qu’il soit : il est surtout le plus destructeur. Et, le rappelle la directrice des opérations Sea Sheperd, à 7 milliards d’êtres humains sur terre, « on ne peut pas continuer à manger comme on le fait. Ceux qui ne dépendent pas des produits d’origine animale ne devraient pas en manger, continue-t-elle, on porte préjudice à ceux qui en dépendent réellement. » ; En fait, « il ne s’agit pas de sauver la planète, il s’agit de nous sauver nous-même. »

Et les plantes, dans tout ça ? Ne devrait-on pas arrêter de les manger, car, si on suit la logique jusqu’au bout, ce sont aussi des êtres vivants qui éprouvent une certaine souffrance : vous avez entendus le cri de la carotte arrachée ? Argument fallacieux, qui ne fait que détourner le problème et qui semble justifier l’exploitation animale. Je ne suis pas experte en biologie, mais j’entends tout à fait que les plantes, en tant qu’organisme vivant, éprouvent de la souffrance et réagissent à leur environnement extérieur. Contrairement aux animaux, il est nécessaire que l’homme mange des végétaux pour sa survie, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il soit justifié d’exploiter la terre à outrance, ni prêter aucune attention au vivant dans son ensemble. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que les omnivores détruisent bien plus de ressources, c’est-à-dire de végétaux, de terres, d’eau et d’énergie que les végétaliens : car la majorité des céréales et du soja cultivés sont destinés aux animaux d’élevage, non à la consommation humaine. Pour rappel, 1 kg de bœuf nécessite 15 kg de céréales ; je vous laisse faire le calcul.

Si les végétariens ou les véganes veulent faire entendre leurs positions, ce n’est dès lors pas pour rien, et le véganisme n’est pas un « mode de vie » comme un autre : bien plus que cela, il s’agit d’un mouvement politique et d’une position philosophique. Le but n’est pas de convaincre tout le monde à suivre des principes et une morale de manière totalement aveugle, ni de faire du prosélytisme pour faire du prosélytisme, mais bien plutôt d’inciter les gens à se reconnecter avec leurs émotions et de se rendre compte de l’impact de leur consommation et de leurs modes de vie sur la planète, sur le reste des êtres vivants, et sur eux même : chacun a sa part de responsabilité. Chacun doit faire quelque chose, à la manière du colibri qui fait sa part pour éteindre l’incendie dans la jungle, pour diminuer cette souffrance engendrée par des plaisirs visant un bonheur temporaire. De nombreuses sources d’informations sont disponibles sur internet, pour vous accompagner dans votre transition et répondre à toutes vos inquiétudes médicales notamment.

Tout cela me fait penser aux très belles lignes de Frédéric Lenoir, dans sa Lettre ouverte aux animaux : « Nous assistons probablement, et je le souhaite de tout cœur, au passage à un stade éthique supérieur où la pensée humaniste s’émancipe de son cadre anthropocentrique pour s’étendre à tous les êtres sensibles qui peuplent la Terre. Dès lors, faire preuve « d’humanité » ne signifie plus simplement respecter les autres êtres humains, mais tout être vivant, selon son degré de sensibilité et de conscience. La vie s’est exprimée sur Terre à travers une foisonnante diversité. Puisque l’être humain est aujourd’hui l’espèce la plus consciente et la plus puissante, puisse-t-il utiliser ses forces non plus pour exploiter et détruire ces formes de vie, mais pour les protéger et les servir. C’est pour moi notre plus belle vocation : protecteurs et serviteurs du monde »

Bien sûr, le monde ne changera pas du jour au lendemain : mais il est en notre devoir de changer intérieurement et de réfléchir ensemble aux moyens d’adapter notre société actuelle à celle à venir ; en commençant d’abord par repenser notre quotidien en remettant en question les uses et coutumes qui ne sont aujourd’hui plus acceptables, et d’agir à notre échelle, selon nos moyens : penser global, agir local, si l’on veut reprendre la formule de Jacques Ellul ! S’il n’est pas question d’éradiquer toute la souffrance du monde, il est possible d’éviter celle qui n’est pas nécessaire et sur laquelle nous avons un réel pouvoir. C’est la moindre des choses, et chacun peut contribuer.

Je sais que vous êtes tristes, mais il est temps pour moi de vous laisser ici sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup pour votre lecture, j’espère que l’article vous aura plu et qu’il vous aura fait un tant soit peu réfléchir ; n’hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que vous en avez pensé. Personnellement, j’ai pris énormément de plaisir à l’écrire et à approfondir les propos de la conférence, même si, évidemment, il m’est impossible de parler de tout en un article ! En attendant un prochain article, prenez soin de vous, de la planète, et des animaux... et à bientôt !